かごしま特産品研究員

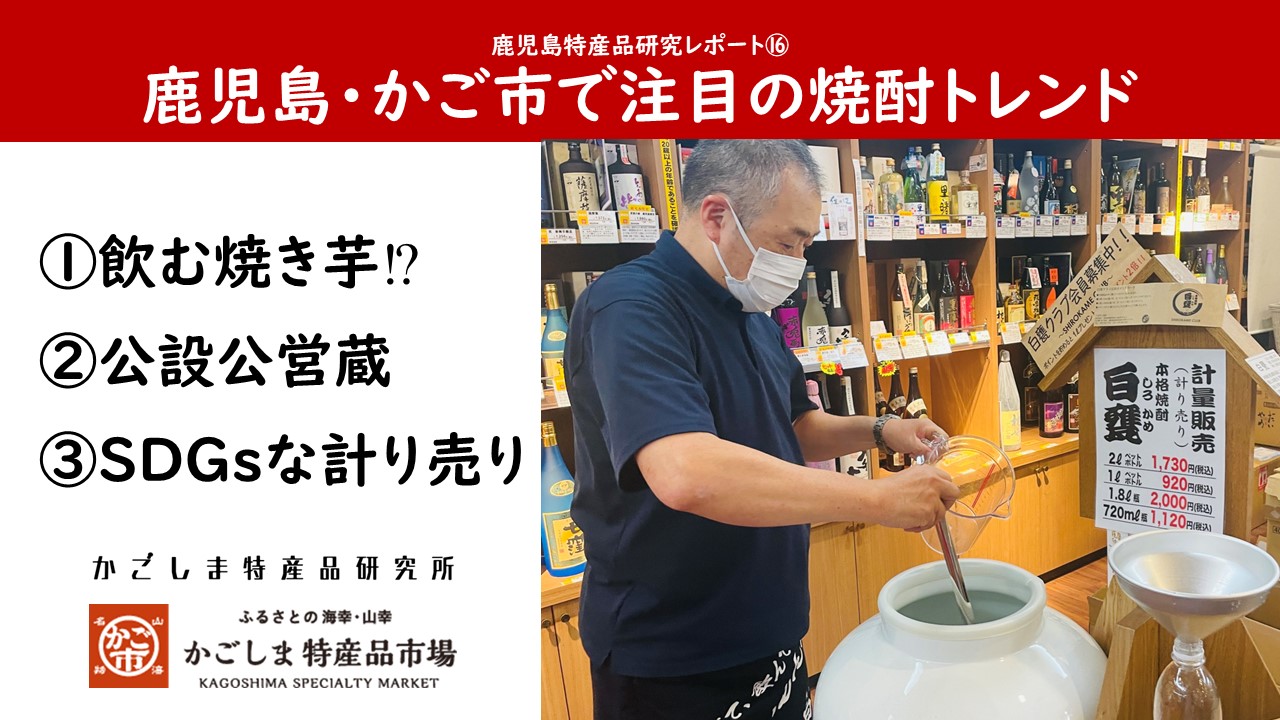

1987年に制定された「本格焼酎の日」、毎年さまざまな焼酎イベントが開催され、焼酎ファン・関係者ともに楽しみな時期となっています。この「本格焼酎の日」に合わせ、かご市2階の焼酎コーナーでの焼酎購入スタイルから注目のトレンドを調べました。

この焼酎コーナー、ご利用者の多くは観光客の方。本格焼酎の地元ならではのモノをお探しの方が多いのが特徴。ご相談いただきながらの購入スタイルがメインです。

そんなお客様との店頭のやり取りから見えてきた、これから注目したい焼酎トレンドをご紹介します。

===トピックス===========================

1:原料=焼き芋な焼酎~焼き芋ブームの影響?

2:レア度№1の焼酎~全国唯一の自治体焼酎

3:昔懐かし焼酎の量り売り~SDGsの観点から再注目⁉

1:原料=焼き芋な焼酎~焼き芋ブームの影響⁉

最近ブームの「焼き芋」は食べるだけでなく飲んでもおいしい

最近売場で動きが活発になり始めたのは「焼き芋」を使った焼酎です。もともと芋焼酎はサツマイモが原料ですが、そのサツマイモを焼き芋にした後に仕込んだ焼酎たちです。

焼き芋焼酎に共通なのは「香ばしさある、濃厚な甘い香り」という焼き芋らしさが発揮されたもの。

「焼き芋ブーム」とも言われる今、芋焼酎の新しい魅力を体験してください。

2:レア度№1の焼酎~全国唯一の自治体焼酎

人口200人の離島でサツマイモ栽培から焼酎製造、出荷まで行う物語あるレア焼酎。

来店者の方から最も多い質問の1つは「レアな焼酎はどれ?」です。レアにも色々ありますが、1つの視点として「公設公営」があります。

公設公営「みしま焼酎 無垢の蔵」は、三島村が2018年に稼働を開始した、全国的にも珍しい公設公営の焼酎蔵です。

みしま焼酎プロジェクトは地方創生の一環で、雇用の場創出・定住者の受け入れ・高齢者の生きがいづくり・観光誘致などの目的を持ったプロジェクト。

「焼酎みしま村」は最初は濱田酒造で作られていましたが、三島村のサツマイモと水を使用することを条件として焼酎特区の認定を受け、島内での製造が可能となりました。

商品名:焼酎みしま村

製造所:みしま焼酎 無垢の蔵

価格税込:990円(180ml)、3700円(720ml)

3:昔懐かし焼酎の計り売り~SDGsの観点から再注目!?

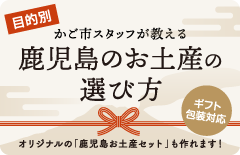

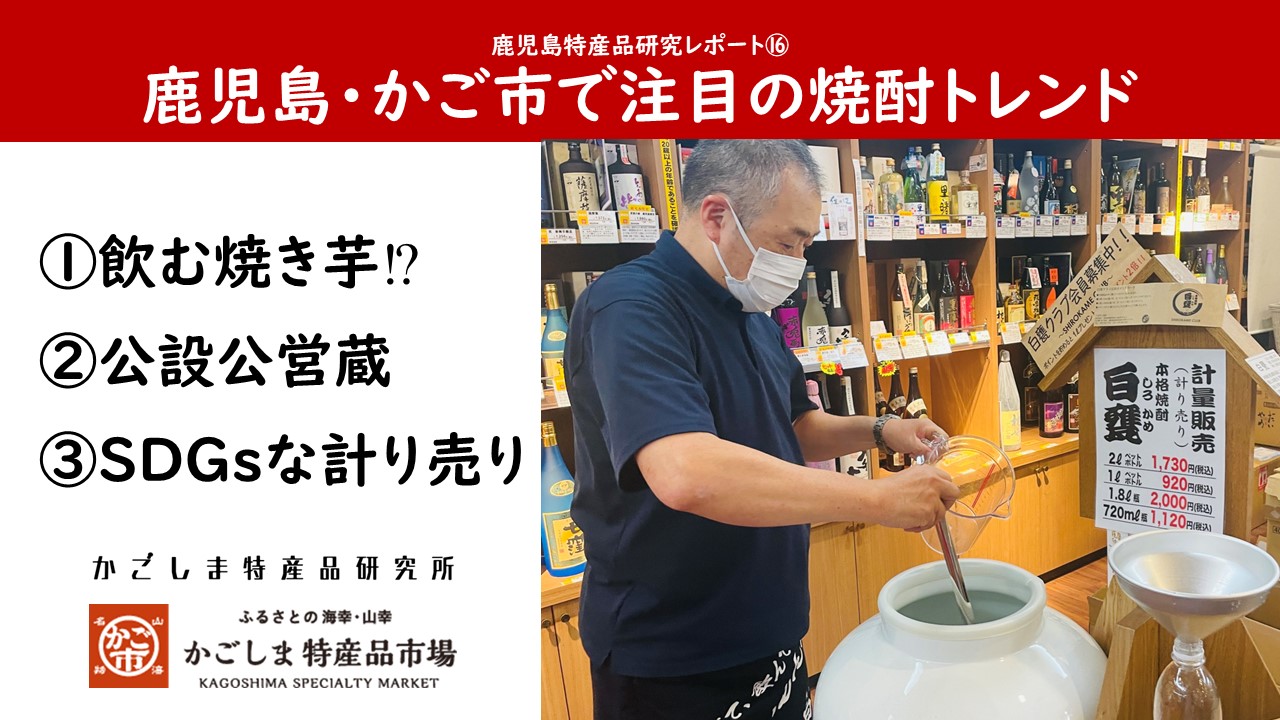

「これは何?」観光客も注目の大きな白甕は焼酎の計り売り。

かご市2階の焼酎コーナーの中心には、大きな白い甕が据えられています。高さ70cm、直径45cmほどの堂々たる大きさの甕で、来店したお客様からもよく質問される、気になる展示です。

これは「焼酎の計り売り」。予めビンやパックに決まった量をパッケージして売るのではなく、購入者の希望の量だけ売る販売方法。

そのメリットは

1)必要な量だけ購入できる

2)容器の再利用は環境にやさしい

3)大きな甕のなかで熟成が進む

熟成したふくよかで飲みやすい飲み口は、焼酎ファンにはたまらないポイントに加え、マイボトルなどで容器のゴミを減らすことができることは、SDGsの観点から、今注目の販売方法と言えそうです。

昔は酒店で当たり前だった!

この計り売り、昔は当たり前のように酒屋の店頭で見られた光景だったとのこと。焼酎に詳しい関係者によると

とのこと。ガラスびんが普及するに従い姿を消した焼酎の計り売りですが、SDGsで注目を浴びる省資源化のトレンドにも合致しており、多くの方に体験していただきたいと考えています。

++++++++++++++++++++++++++++++

●かごしま特産品研究所について

鹿児島県商工会連合会が運営する店舗「かご市」で、県内特産品を深く知り”おいしく楽しく”盛り上げる調査・研究・発信を行うチーム。

①特産品のトレンドや利用方法の調査・研究

②特産品の特長や購入者の調査・研究

③特産品が生み出される背景・製造者の調査・研究

所長:山崎道夫(かごしま特産品市場・かご市支配人)

主席研究員:満留玲子(鹿児島県商工会連合会)

研究員:中島秋津子(株式会社STUDIO K)

研究員:縄田倫靖(NAWAGATE株式会社)

●本件のお問合わせ先

かごしま特産品市場「かご市」、及び同研究所に関わるお問い合わせは下記にて承ります。

研究員 中島秋津子(スタジオK内)

HPから:STUDIO K問い合わせ窓口より

お電話で:099-203-0477

※月~金9:00~18:00